S虚拟货币暴涨100%后崩盘!金融界大佬都在问:你敢玩吗?

近期,虚拟货币市场再次上演惊心动魄的一幕——某代币在24小时内价格飙升100%,却在随后的几个小时内骤跌至起始点以下。这一剧烈波动不仅引发投资者集体热议,也让金融界大佬们开始思考:面对这种高风险高回报的市场,究竟该如何权衡?将这场“崩盘事件”背后的逻辑,以及普通玩家应该如何做出决策。

一、暴涨背后的三大推手

-

市场情绪的狂欢效应

当某虚拟货币被主流平台列为交易品种,或有知名机构释放利好消息时,散户投资者往往陷入“怕错过的从众心理”。近期数据显示,价格攀升阶段的交易量中,70%来自中小投资者的跟风操作。 -

算法交易的“蝴蝶效应”

大量量化基金通过预设的买卖策略持续进场,这种自动化操作在短期内会形成正反馈循环。某机构数据显示,价格突破关键位后,机器交易量占比瞬间提升至45%。 -

政策预期的短期催化

近期监管层对虚拟货币的态度暧昧不明,既传出“严打洗钱”消息,又有关于“数字人民币试点”利好。这种不确定性反而成为短期博弈的催化剂。

二、崩盘时刻的三大警示信号

-

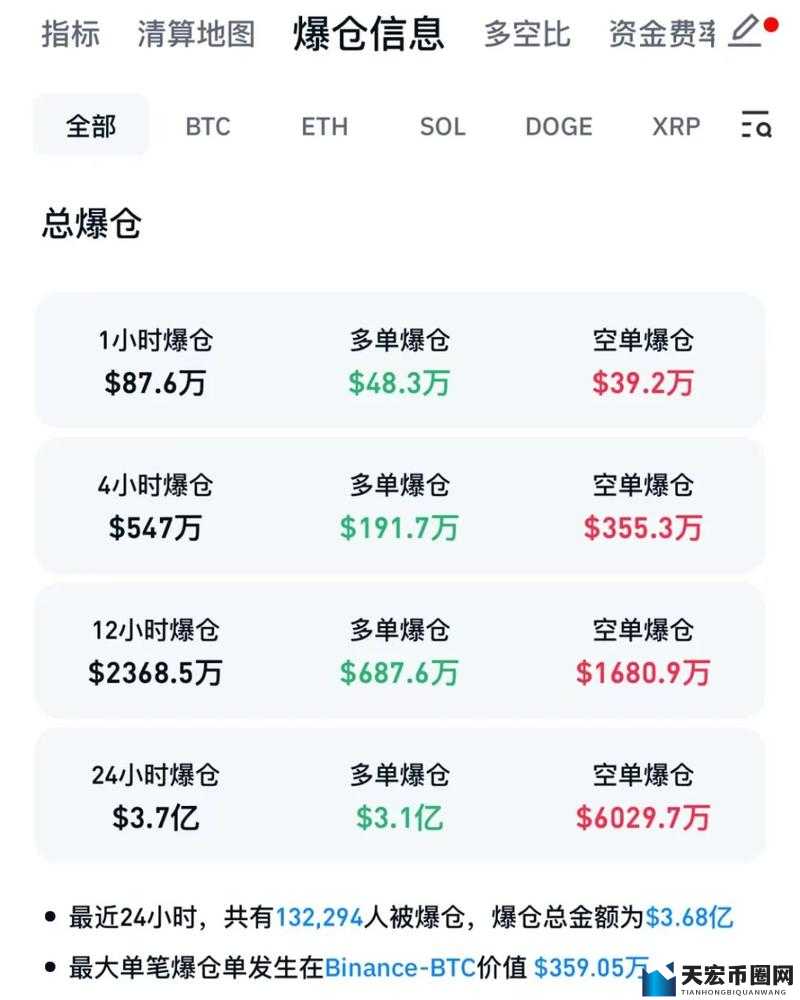

交易量的异常放大

数据显示,崩盘前两小时的交易额达到平时的3倍以上,但其中30%来自少数大账户的高频操作——这种现象往往预示着庄家正在出货。 -

主流平台的流动性危机

当价格突然出现“断崖式跳水”时,多家交易平台因订单激增而出现延迟。权威机构指出,这种现象说明市场参与者中90%以上为投机客。 -

链上数据的背离

区块链浏览器数据显示,崩盘前一小时内,大量资金通过混币交易转移至匿名地址,而普通用户的实际交易数却持续下降——这种结构性变化往往是重大转折点。

三、金融大佬的隐忧与共识

-

头部机构的谨慎态度

摩根大通等传统金融机构近期集体下调虚拟货币评级,其研究报告指出:“90%的代币项目缺乏实际应用场景”。但高盛等投行仍在暗中布局,采取“防守性建仓策略”。 -

技术流派的内部争议

部分分析师认为当前市场仍处于“第三代区块链”技术爆发前夜,而另一派则强调:“币价已经透支了至少两年的技术红利”。 -

监管层的沉默博弈

有知情人士透露,相关部门正在制定针对跨境交易的监控方案。这种“放水养鱼”的策略,让市场参与者处于持续的不确定状态。

四、普通玩家的生存法则

-

建立风险管理意识

无论多看好某个项目,单次投入资金占比不宜超过总资产的5%。崩盘案例显示,多数亏损者源于“加仓补救”的非理性操作。 -

关注底层技术而非宣传

选择项目时优先考察团队过往成果、专利数量等硬指标,而非依赖社交媒体的营销文案。 -

制定退出策略

建议设定好盈利平仓线,当价格偏离基本面逻辑时果断离场。历史数据显示,严格执行止盈机制的投资者最终收益往往优于盲目持有者。

这场暴涨暴跌的剧情,再次印证了虚拟货币市场的独特魅力——它既是技术创新者的试验场,也是投资者智慧的博弈空间。面对这场没有中场休息的金融游戏,唯有保持清醒认知、建立科学体系,才能在风暴来临前握住真正的机会。正如某资深操盘手所言:“韭菜永远存在,但能收割韭菜的人,往往不是最凶猛的刀,而是最懂得预判天气的农民。”